11월의 편지

< 하이퍼서사 작품 >

< 하이퍼서사 작품 >

11월의 편지 _ 일그러진 얼굴

손이 내쳐졌다. 처음이었다. 14년간 보아오면서 이토록 당황스러운 표정이 지어진 건 처음이었다. 표정 관리를 혹 못했나 싶어 걱정스러웠다. 아이가 놀랐는지 그대로 방에 들어가 버렸다. 눈앞에 놓인 건 오직 빈 그릇들과 먹다 남은 굳어버린 흔적들뿐이었다. 그것들을 찬찬히 바라보다 세게 닫힌 방을 바라보았다. 방금의 상황이 믿어지지 않았다. 몇 분 전까지만 해도 함께 앉아 밥을 먹고 있던 순간들이 머릿속에 그려지는데.... 어쩌다 이러한 상황이 오게 됐는지 모르겠다. 괜히 심란해지는 마음에 가슴에서 통증이 잔잔하게 와, 몸을 더 바삐 움직이고자 했다. 먹다 남은 것들을 오래 놔두면은 집안에 냄새가 배기에 재빨리 치우려고 몸을 숙였다. 요새 나이가 들어가는 것을 체감하고 있다. 온몸에 통증이 오지만, 어쩌겠는가. 싹싹 다 비운 상을 들고서 밖으로 향했다.

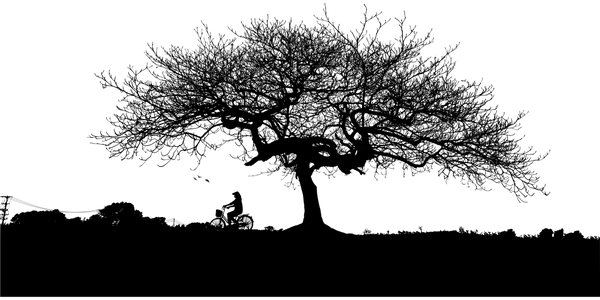

밤의 공기는 언제나 좋았다. 부엌에서 방으로 들어가려면 밖으로 돌아가야 했다. 그렇기에 모든 정리를 마치고서는 늘 밤공기를 맡을 수 있었다. 시골이라 그런지 10시 이후부터는 늘 별이 보이기 시작한다. 밝은, 빌딩과 같은 것들이 아예 없어서 하나씩 찾아 보이기도 쉽다. 늘 제자리에서 웬만하면 변하지 않기에 앉아 보는 것을 좋아했다. 다만 옆에 성아가 없다는 것은 참으로 아쉬웠다. 우리는 집 앞 언덕의 나무 옆에 앉아 늘 별을 보곤 했었다. 성아라는 이름도 어린 날에 별처럼 빛나라고 새롭게 지어준 이름이었다. 언젠가는 또다시 별을 함께 볼 날을 기다리고 있다. 지금은 성아가 바빠 보이는 것 같더라.

스토리텔러 : 정은승

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.